齐鲁晚报·齐鲁壹点 王钟玉

五年前新冠病毒肆虐期间,意大利医生将2000毫升三氧直肠灌注,成功救治数例用尽所有措施都无法改善严重缺氧的新冠肺炎(白肺)患者,但机理是什么一直没有答案。安建雄团队与美国匹兹堡大学医学中心紧密合作,通过三年多的深入研究,初步探明直肠三氧改善急性肺损伤的分子和病理学机制,研究成果发表在新近出版的著名国际英文期刊“shock(休克)”。第一作者是山东第二医科大学麻醉学院研究生王鹏程,通讯作者为麻醉创新诊疗研究院创始院长、三氧医学研究室主任安建雄博士,合作作者为美国匹兹堡大学著名麻醉学家约翰.威廉姆斯博士。研究项目获国家重点研发计划项目和中央引导地方科技创新转化专项基金资助。

安建雄团队在著名国际英文期刊《shock》发表三氧直肠灌注修复急性肺损伤研究成果

急性肺损伤——高致死率的呼吸危机

急性肺损伤是一种常见的呼吸系统急症,其特征是肺泡上皮细胞和毛细血管内皮细胞损伤,导致弥漫性肺间质和肺泡水肿,进而引发急性低氧性呼吸功能不全。据统计,急性呼吸窘迫综合征(ARDS)是一种严重急性肺损伤,在重症监护室中的死亡率高达40%-60%。传统治疗方法主要包括支持性治疗和肺保护性机械通气,但这些方法并不能显著降低死亡率,且长期使用机械通气还可能加重肺损伤。

新视角:肠道可能是人体的“第二个肺”

科学家们曾发现肠道在气体交换和氧合方面可能扮演着重要角色。如2021年国际顶级期刊“Cell(细胞)”子刊发表的研究显示,通过直肠灌注氧气,小鼠在严重缺氧环境下的存活时间显著延长,提示在肺部遭受严重损伤时,肠道给氧可能有潜在益处。据悉,安建雄团队从新冠肺炎爆发时期开始,致力于证实直肠三氧灌注肺保护的研究,并提出 “肠道可能是人体第二个肺”的科学假说,该学说即将发表在我国著名学术期刊《中华疼痛学杂志》。

直肠三氧灌注:创新性的肺保护策略

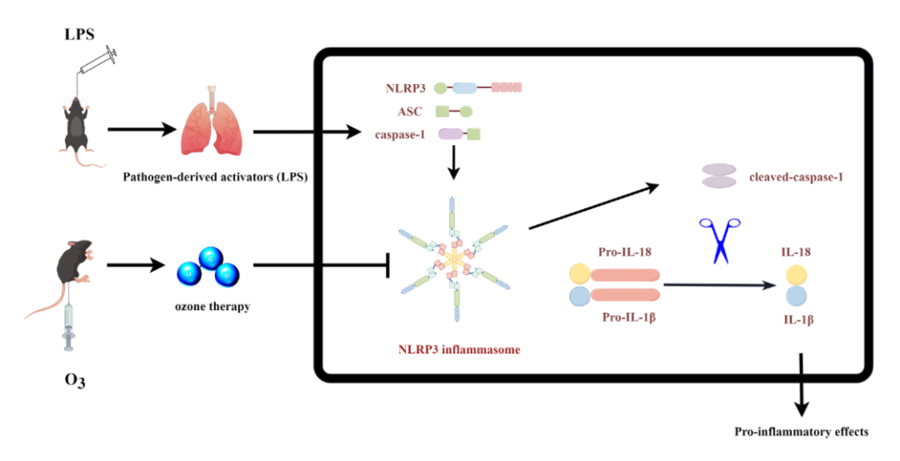

基于新冠肺炎大流行期间,直肠三氧灌注(ozone rectal insufflation,O3-RI)可以纠正其它手段都无法纠正的重症患者低氧血症,研究人员用经典的脂多糖诱导的小鼠急性肺损伤模型,给与直肠三氧灌注,发现直肠三氧灌注可以显著减轻肺组织的形态学损伤,降低肺湿/干比和支气管肺泡灌洗液中的总蛋白含量,减轻了肺水肿和微血管渗漏;研究还发现,直肠三氧灌注通过抑制NLRP3炎性小体相关通路蛋白的表达,有效减轻了肺组织的炎症反应。

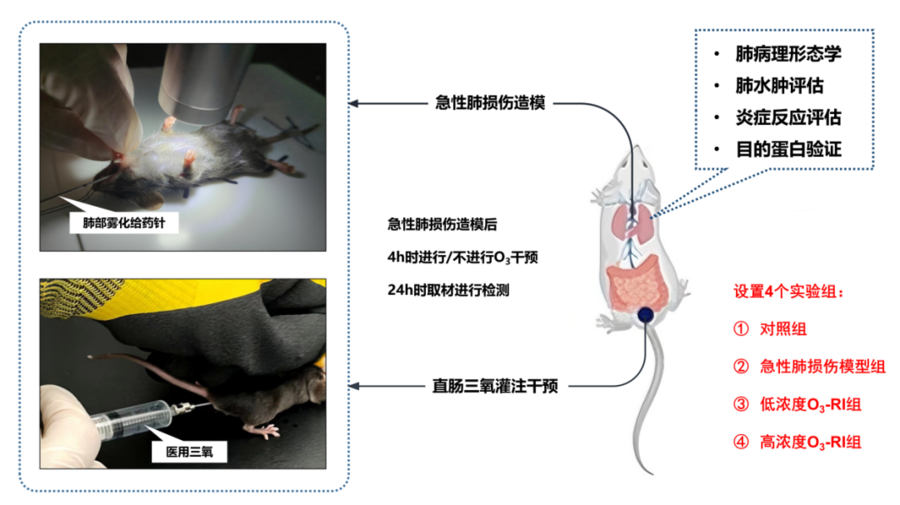

该研究实验流程和分组:该研究将C57小鼠平均分为4组,即对照组、急性肺损伤模型组、低浓度直肠三氧灌注治疗组、高浓度直肠三氧灌注治疗组。在造模后第4h时进行直肠三氧干预,在造模后第24h时进行取材,进行后续病理形态学、肺水肿评估、炎症反应评估、目的蛋白验证等实验操作和检测。

该研究涉及的分子机制:本图呈现直肠三氧灌注对脂多糖(LPS)诱导的小鼠急性肺损伤NLRP3炎性小体相关通路的调控机制。通过气管雾化吸入LPS溶液刺激小鼠肺部,可使NLRP3炎性小体相关蛋白通路(NLRP3/ASC/caspase-1轴)过度表达,使caspase-1剪切活化产生cleaved-caspase-1,进而切割Pro-IL-18、Pro-IL-1β为成熟促炎因子IL-18、IL-1β,引发肺部炎症和肺损伤;而直肠三氧灌注可降低NLRP3炎性小体相关通路蛋白表达从而减少下游促炎因子释放,发挥抗炎作用。

创新疗法有可能惠及医学难题——“慢阻肺”患者

急慢性肺损伤是医学难题,严重影响人类健康。据悉安建雄团队用转化医学途径,在开展基础实验研究的同时,临床上已为万余名患者进行直肠三氧灌注治疗,其中对直肠三氧疗法反应较好的慢性失眠、糖尿病,慢阻肺和风湿免疫疾病患者,尝试居家直肠三氧灌注疗法,不仅极大地方便患者就医,也大幅降低医疗成本,深受患者和家属的欢迎。

安建雄带领另外一个研究小组开展了直肠三氧灌注治疗慢阻肺的研究,发现直肠三氧灌注对小鼠慢性阻塞性肺气肿有保护和修复作用,安建雄博士认为,正如人们认为肌肉是第二个心脏一样,肠道可能是人体第二个肺,并预测直肠三氧灌注用于治疗急慢性肺疾病,比目前抗生素和激素为主的治疗方法让患者更多受益。

据悉,安建雄博士上世纪末在中国医学科学院北京阜外心血管病医院工作和学习期间,在著名麻醉转化医学家刘进教授和中国科学院院士韩济生指导下从事麻醉创新诊疗工作。2001年-2004年赴美国匹兹堡大学学成回国后,调入清华大学玉泉医院继续从事麻醉创新诊疗研究,曾是三氧疗法的坚定反对者,6年后因偶然发现三氧的疗效和生物标志物证据后,开始探索三氧治疗的疗效和机制,2022年在山东第二医科大学建立了国际上第一个大学三氧医学研究室,由三氧医学的反对者成为三氧医学的实践和研究者,并致力于推广三氧医学研究成果转化,举办《三氧医学中国行》全国巡讲超过百场。安建雄带领团队建立“两弹一调控”(影像引导下病变靶点高电压神经调控配合三氧注射)创新疗法,对带状疱疹后神经痛,股骨头坏死和慢性盆腔痛,安建雄和他的研究生们对三氧心肌保护、三氧抗抑郁和治疗早期阿尔兹海默病等领域,进行了大量临床和实验室研究,成果均发表在国际权威期刊。安建雄团队新近实验研究发现,直肠三氧灌注可以纠正因睡眠剥夺引起的肠道菌群多样性减少和菌群比例失调,改善记忆力和认知功能。

安建雄:医学博士、博士研究生导师、主任医师、二级教授。我国失眠、抑郁与疼痛创新诊疗学科带头人,国家重点研发计划项目首席科学家,中国科学院大学、中国医科大学博士研究生导师,美国匹兹堡大学麻醉学客座副教授,国务院政府特殊津贴专家,民盟中央卫健委副主任。目前任山东第二医科大学麻醉创新诊疗研究院创始院长,附属医院麻醉、疼痛与睡眠医学中心主任,超快速抗抑郁中心主任。兼任南方医科大学第四附属医院脑病研究所所长。

发表周围神经病理性疼痛及慢性失眠全神经损伤新学说;建立新型丘脑痛、三叉神经痛和臂丛神经痛动物模型;临床疼痛用“两弹一调控”替代传统的激素注射和神经损毁术;在睡眠医学领域,提出“病人自控睡眠”和“多模式睡眠”新概念,创建“两快一滴定”方案解决抑郁与失眠共病难题;提出超级电休克与超快速抗抑郁等新概念,发现偏深静脉麻醉降低术后神经认知障碍及其细胞骨架和分子马达机制。2022年,在山东第二医科大学附属医院领导的支持下,安建雄创建了全球范围内第一家快速抗抑郁中心。2024年,安建雄又创建“超快速抗抑郁中心”取代两年前的快速抗抑郁中心。创始人安建雄带领团队将二次升级的改良电休克技术,联合“静脉快速抗抑郁”及“居家病人自控睡眠调控”,形成新的以调控和修复中枢神经功能和结构异常的“超快速抗抑郁”临床诊疗方案。

安建雄博士1999年留学英国St.Thomas医院,2001-2004年留学美国匹兹堡大学。曾任中国医学科学院阜外心血管病医院主治医师,清华大学玉泉医院麻醉与疼痛医学科主任,中国科学院北京转化医学研究院执行院长,中国医科大学航空总医院副院长兼疼痛与睡眠(重症)医学中心主任。

主要学术任职:中国睡眠研究会麻醉与疼痛专委会创始主任委员,中华医学会麻醉学分会睡眠学组发起人、副组长,中华医学会麻醉学分会麻醉创新诊疗学组副组长,中国医师协会睡眠医学专委会常务委员,中国医师协会疼痛医师分会常务委员,中国医师协会神经调控专委会常务委员、电休克与神经刺激学组发起人和组长,国际电休克与神经刺激协会中国分会会长,中国民族医药学会疼痛分会候任主任委员,北京围术期医学会麻醉与疼痛分会副主任委员,中国医促会区域麻醉与疼痛医学分会副主任委员,北京神经内科学会睡眠专委会副主任委员,北京医学会麻醉学分会睡眠工作组发起人和组长,广东医学会麻醉治疗分会副主任委员。《手术》杂志副总编辑、《医学参考报-疼痛专刊》副总编辑。主持国家级和省部级课题18项,以第一和通讯作者发表SCI收录论文80余篇。

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论