主笔、视频剪辑:于梅君

2025年盛夏,北半球多国正陷入一场前所未有的高温“烤”验。在这场席卷全球的热浪背后,一个名为“热穹顶”的气象现象成为众人瞩目的焦点。它宛如一口无形却威力巨大的“高压锅”,将热量紧紧锁在地面,让人类不得不直面气候恶化所带来的残酷现实。

“热穹顶”笼罩,多国难逃“热劫”

连日来,北半球多地被热浪无情席卷。西班牙、葡萄牙的气温一度飙升超过43℃,西亚、北非则持续遭受40℃以上的高温炙烤。酷热天气甚至影响到了巴黎的标志性建筑——埃菲尔铁塔,其钢结构受热膨胀,导致塔体出现了“热弯”现象。

中国各地同样处于“热辣滚烫”的状态。截至6月25日,全国平均气温达到21.1℃,比常年同期偏高0.9℃,与2022年并列成为1961年以来最高。7月份的预测显示,华北、黄淮等地的气温将偏高1℃—2℃,华北局部地区的气温甚至可能超过42℃,高温天气将持续30天以上。

世界气象组织的报告明确指出,2025年6月以来,北半球多国出现的高温事件与“热穹顶”效应密切相关。那么,“热穹顶”究竟是何方神圣,为何拥有如此巨大的威力呢?

专家解释道,“热穹顶”是一种特殊的气候现象。一般是指高空大气热高压在一段时间内停滞不动,高压与附近低压之间的大气环流,形成类似希腊字母“Ω”的形状,犹如一口看不见的“大锅盖”,持续扣在某一区域上空。它就像一个顽固的“守门员”,阻止冷空气进入,使得区域内部温度不断升高,进而引发极端高温天气。

想象一下,你被关在一间密不透风的玻璃房里,太阳持续不断地炙烤着,房内温度越来越高,而外界的冷空气却无法进入——这就是热穹顶笼罩下的世界,充满了压抑与危险。

“热穹顶”的形成主要有三个因素。在高空大气高压的控制下,暖空气无法上升扩散;“穹顶”内部的气流下沉,导致晴空少云,太阳辐射得以增强,进一步加剧了高温;持续的高温少雨天气,使得土壤湿度下降,高温和干旱形成了正反馈效应,增强了高温天气的极端性和持续性,就像一个恶性循环,让高温愈发难以控制。

“热穹顶”现象几乎无法通过人工干预来缓解,只能等待它慢慢消失。科学家指出,“热穹顶”本身是一种自然现象,但全球变暖正在加剧其出现的频率和强度,让人类面临的挑战愈发严峻。

湿球温度:35℃的生死界线

在“热穹顶”的炙烤下,一个更危险的指标——湿球温度,正悄然威胁着人类健康。科学家通过实验测定,湿球温度35℃,是人体所能承受的最大温度和湿度组合,也是高温环境的“死亡红线”!

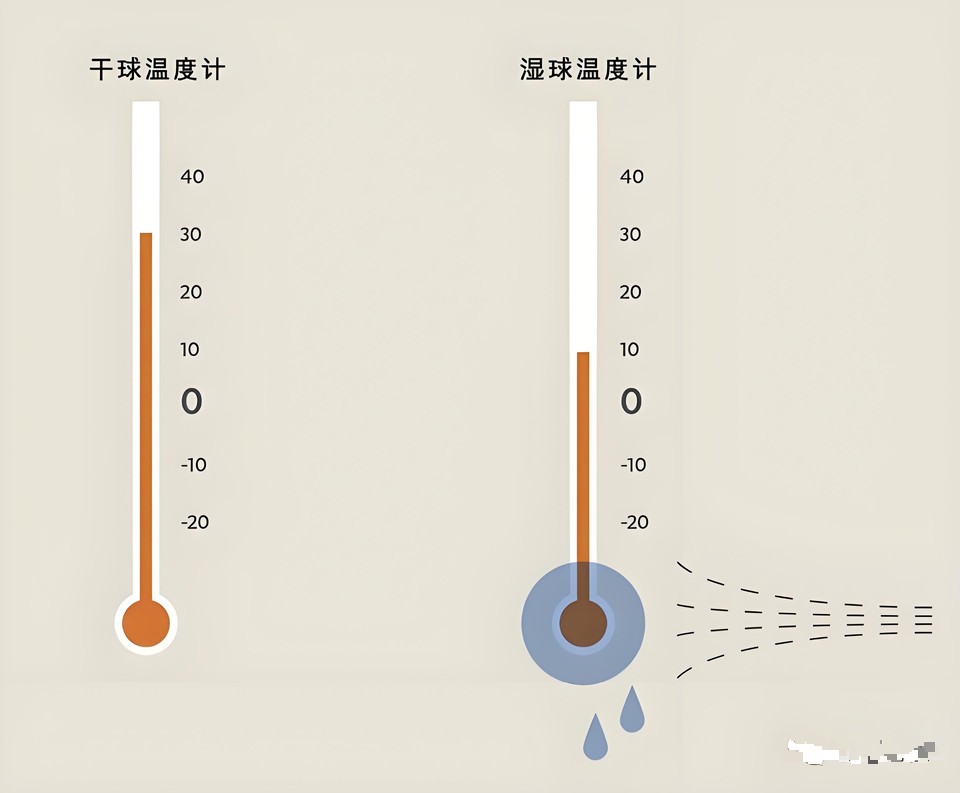

所谓“湿球温度”,是指将温度计的感温球裹上浸水湿布后测得的温度。它综合考虑了温度和湿度这两个关键因素,能够更准确地评估人体在高温环境中的热应激情况。

当湿球温度达到35℃时,意味着空气湿度接近饱和,汗液再也无法通过蒸发来散热。此时,即使是一个健康强壮的人,在极端高温高湿环境下暴露数小时(通常认为6小时是极限),体温也会不可控地飙升,导致热射病,进而引发多器官衰竭,直至死亡。

“湿球温度35℃是人体生存的‘绝对极限’。”气候学家发出严肃警告,“随着全球变暖,这一极限被突破的风险正在不断增加。”最新研究也为我们敲响了警钟,人类实际的生存门槛可能比35℃(湿球温度)低得多。

悉尼大学的研究发现,当湿球温度达到约31℃时,人体的核心体温就开始无法稳定,出现持续上升的趋势。而在湿热环境下(如湿度>60%),即使干球温度“仅”为35℃—38℃,中暑死亡的风险也极高。

研究表明,气温每上升1℃,与心血管疾病相关的死亡风险就会增加2.1%。在潮湿的环境下,仅需34℃就能对心脏健康造成伤害。

2021年北美热浪期间,加拿大不列颠哥伦比亚省立顿镇的湿球温度达到了35℃,导致数百人因热射病死亡。悉尼大学的专家指出,“在全球变暖的背景下,更多人将面临高温致死的风险。”

明明感觉很热,为啥天气预报还不到40℃?

7月6日,长沙一网友发视频称:“我宁愿相信是网页坏了,也不相信明天是54℃”。视频显示,7月7日长沙市最高气温将达到54℃。该视频发出后,不少网友纷纷打趣:这可能才是真实的温度,天气预报经常说当天最高温度30℃,可走在大街上,怎么感觉有40℃?

究竟是感觉欺骗了我们,还是气象台报错了呢?其实,气象上所说的“温度”,指的是大自然状态下自由流动的空气温度。

按照世界气象组织的标准,气象部门的测温温度表要放在距地1.5米高的百叶箱里,百叶箱内具有良好的通风性能,能够使箱内的仪器免受风吹日晒雨淋之苦,保证测量的温度更加准确。

因此,天气预报的温度是一种更“纯粹”的温度,而我们所感受到的温度,学名叫“体感温度”。

体感温度重在“感”,即人体对冷热的主观感觉,不能简单地理解为人体皮肤的温度。正常情况下,风速越大,体感温度越低,就像一阵凉风吹过,会让人感觉凉爽许多;在烈日下暴晒与在树荫凉棚下乘凉,体感简直是天壤之别;阴天与晴天相比,体感温度可能相差4℃— 6℃。

当空气湿度较高时,汗液蒸发速度很慢,人就会有一种黏糊糊的感觉。夏季经常遇到的“桑拿天”,就是“高温 + 高湿”共同作用的结果。

研究表明:在气温30℃的环境中,如果空气相对湿度在40%-50%,平均风速在3米/秒以上时,人们就不会感到很热;而在相同温度条件下,如果相对湿度增大到80%以上、风速很小时,人们就会产生闷热难熬的感觉,体弱者甚至会中暑。

地球正变得越来越热,越来越“危险”

日益严重的“热穹顶”现象并非遥远的威胁,而是正在发生的现实。美国哥伦比亚大学的研究发现,欧洲已经出现了“热浪高发区”,自1980年以来,欧洲热浪的频率每十年增加约6天,持续时间每十年增加约2天。

尽管“热穹顶”是一种自然现象,但人类活动正在加剧其破坏力。研究表明,过去几十年,“热穹顶”发生的频率越来越高,而且对应的热浪强度自20世纪90年代以来快速增强。

二氧化碳等温室气体排放的加剧,导致全球平均气温每十年升高0.27℃,远高于20世纪70年代的0.2℃。高温少雨导致土壤干燥,更多的太阳辐射转化为热量,形成了“高温—干旱”的正反馈循环,就像一个恶性循环的怪圈,让地球的气候愈发不稳定。

北极涛动、平流层变暖等气候模式的变化,使得热穹顶更容易形成且停留更久。随着夏季极地急流的减弱,风暴移动速度可能减慢至每秒3米(普通雨云为每秒20至30米),这更易引发洪灾等灾害。

“地球正变得越来越热,越来越危险——没有国家可以幸免。”科学家发出紧急呼吁,必须将升温控制在1.5℃以内,否则到2100年,全球三分之一的人口将每年面临致命高温的威胁。

不光人类难逃高温的荼毒,一项新研究表明,超过3500种动物物种正受到气候变化的威胁。2021年太平洋西北部“热穹顶”事件期间,数十亿潮间带无脊椎动物死亡;2016年,一场严重的海洋热浪来袭,大堡礁29%的珊瑚遭遇灾难性死亡。

气候变化已经从“未来挑战”转变为“当下危机”。唯有加快减排步伐,提升适应能力,人类才能在“热穹顶”这口“高压锅”下找到生存之道。

知多一点:

4℃——生命的“低温圣殿”

在温度计的刻度上,隐藏着生命存续的密码。当夏天热浪肆虐之时,35℃(湿球温度)的生存红线让人担忧不已,而4℃,这个听起来有些冰冷的数字,却是地球上无数生命赖以为生的“黄金温度”。

湖底的“生命温室”

我们都学过“热胀冷缩”的原理,但水在4℃时却表演了一出“反常膨胀”的戏码:这是它密度最大的温度!这一特性,在寒冬成为水生生命的救星。

当湖面封冻时,0℃的冰像盖子一样浮在上面,而湖底的水温却稳定在4℃(因为密度最大,所以下沉),隔绝了致命的严寒,让鱼类和水生植物得以在冰封下安然过冬,就像一个温暖的“生命温室”,为水生生物提供了生存的庇护所。

生物样本的“时间胶囊”

走进任何一所世界顶级实验室,4℃的冰箱是标配。这里保存着珍贵的细胞、组织、DNA样本。为什么偏偏是4℃呢?因为这个温度如同给细胞按下了“慢放键”——新陈代谢和酶活性几乎进入“冬眠”状态,就像一个神奇的“时间胶囊”,能够让生物样本长时间保持稳定。

血液的4℃安全屋

拯救生命的血液,它们“家”的温度计也指向4℃(通常控制在2℃ - 6℃)。这可不是随便设定的温度。在这个温度下,血液中最常见的细菌(如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌)繁殖被强力抑制,安全风险大大降低。

食品的4℃鲜度密码

打开你家冰箱的冷藏室,是不是也设定在4℃左右呢?这同样是经过精挑细选的结果!对于生鲜蔬果来说,4℃能有效减缓它们的呼吸作用和微生物活动,保留水分和营养,又避免温度过低造成的冻伤,让蔬果保持新鲜。对于牛奶、酸奶而言,4℃是维持益生菌活性、防止过快变质的“鲜度结界”。

低温暴露:天然的“健康疫苗”

4℃的低温环境,还为人类健康管理提供了新的思路。一项针对运动员的研究显示,定期进行低温暴露训练,能显著减少上呼吸道感染的发生率。

低温暴露还是一种天然的“健康疫苗”。研究显示,4℃环境能激活棕色脂肪组织,使其吞噬血液中的葡萄糖,抑制肿瘤生长。在人类试验中,仅将环境温度调低到22℃,也观察到了抑癌信号,为人类的健康带来了新的希望。

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论