齐鲁晚报·齐鲁壹点 张琪 杨凡 于洋 王琳

这是一个从胶东小山村走来的红色故事,山东烟台龙口丰仪店村村民世代祭奠抗日无名烈士,83年从未间断。他们曾把烈士葬进祖坟,曾把烈士牌位请到家中供奉,曾把烈士英灵安放进祠堂。村民说:“烈士葬进祖坟,就是我们的亲人!”

这是一段不能忘却的纪念。历史的车轮走过了83年,可那些年轻的面孔依然年轻,他们的模样镌刻进了村民的脑海中。

这是一段长达83年的历史,战争的硝烟虽已弥散,但红色经典故事永续流传。

《青春祭》,崔宁创作。

《青春祭》,崔宁创作。

青山埋忠骨:

53名无名烈士长眠丰仪店村

丰仪店村,旧称“凤仪店”,位于山东烟台龙口石良镇东南部山区。这里青山环抱,绿水相依,曲径通幽。

龙口丰仪店村航拍。(朱奎 摄)

龙口丰仪店村航拍。(朱奎 摄)

对于丰仪店村百姓来说,现世的安稳与美好是革命先烈浴血奋战换来的。在村文化宣传栏里,有一段这样的文字,记录了83年前这里发生过的一场惨烈战斗:一九四二,风云密布。胶东半岛,苍生涂涂。凤仪店上,战火飞度。抵御倭寇,血溅乡土。无名烈士,五十三诸。长眠于此,忠烈天瞩……

丰仪店村党支部书记慕泉欣说,这53名抗日无名烈士的英勇故事,是丰仪店村孩子最好的历史教科书。从小,孩子们就听家里长辈讲述那场悲壮的战斗。其中,“最会讲故事的人”当属老书记慕香胜,只要他一开口,周围便会围上来许多听故事的人。

82岁的慕香胜。(于洋 摄)

82岁的慕香胜。(于洋 摄)

慕香胜,1943年生人,今年82岁,是丰仪店村第二任党支部书记,也是丰仪店村红色故事的“金牌讲解员”。每当有讲解活动时,他总会穿上那件珍爱的红色短袖衫,胸前“永远跟党走”的字样格外醒目。

7月10日,中国人民抗日战争纪念馆“烽火抗战——抗战时期的人民军队”专题展来到了丰仪店村,这也是抗战纪念馆的展览首次走进小山村。在展览现场,82岁的慕香胜激动地讲起80多年前那场惨烈的战斗。

1942年3月30日,八路军山东纵队5旅13团在黄县(今龙口)丰仪店村南阻击日军撤退过程中,发生了一次惨烈的战斗,歼敌50多人,13团“钢八连”53名指战员当场壮烈牺牲,没有留下任何身份信息。

“当时,我爹在村头看见八路军骑马赶来报信,说鬼子要来了,让大家赶紧去山上躲一躲。”慕香胜说,山头离战场只有三百来米,村民亲眼目睹了战争全过程。“日本鬼子的机枪杀伤力太大了,咱们的战士上去一批,倒一批,然后又冲上来一批……最后,子弹、手榴弹都打光了,他们拿着刺刀就冲了上去,以血肉之躯抢夺敌人的武器、堵住敌人的机枪大炮。这场战斗持续了半个多小时,守护了丰仪店村,53名指战员也永远留在了这片土地上……那时他们才二十岁左右。”

《血染丰仪店》,崔宁创作。

《血染丰仪店》,崔宁创作。

“我出生在战斗后的第二年,倘若没有那些英勇的战士们守住我们的家,可能就没有我了。”慕香胜从小在父辈的教育与影响下,就萌发了参军的想法。1964年,他参军入伍,退役后他又回到村里担任村支书,一干就是29年。

慕香胜把“讲烈士故事”视为“传家宝”。“活到老讲到老。只要我还能说话,就得把这些故事讲下去。”慕香胜坚定地说,“忘记历史就等于背叛,忘了什么都不能忘了他们。”

薪火续忠魂:

连续83年祭奠无名烈士

抗日英雄的故事在丰仪店村口口相传,而祭奠烈士这件事,83年来,也从未间断。

“当时战斗结束,村民自发去清理战场。”讲到这里,慕香胜的声音低了下来,“牺牲的53个孩子,没留下一个名字,没留下一张照片。村民自发地将他们葬入祖坟地里,那是我们村里最好的地方。”

村民慕桂兰说,“俺家的地就是当年埋葬烈士的地方,每次去干农活,踩到那片地里,心里总是不好受。烈士们没能回到自己的故乡,但是他们埋在这里,就是我们的亲人,我们永远怀念他们。”

安葬烈士后,村民没有忘记他们。慕泉欣分享了村民慕泉利一家的“特殊传统”:从1942年开始,慕泉利和儿子慕香布就在家供奉烈士牌位,直到2019年慕香布离世,整整77年。

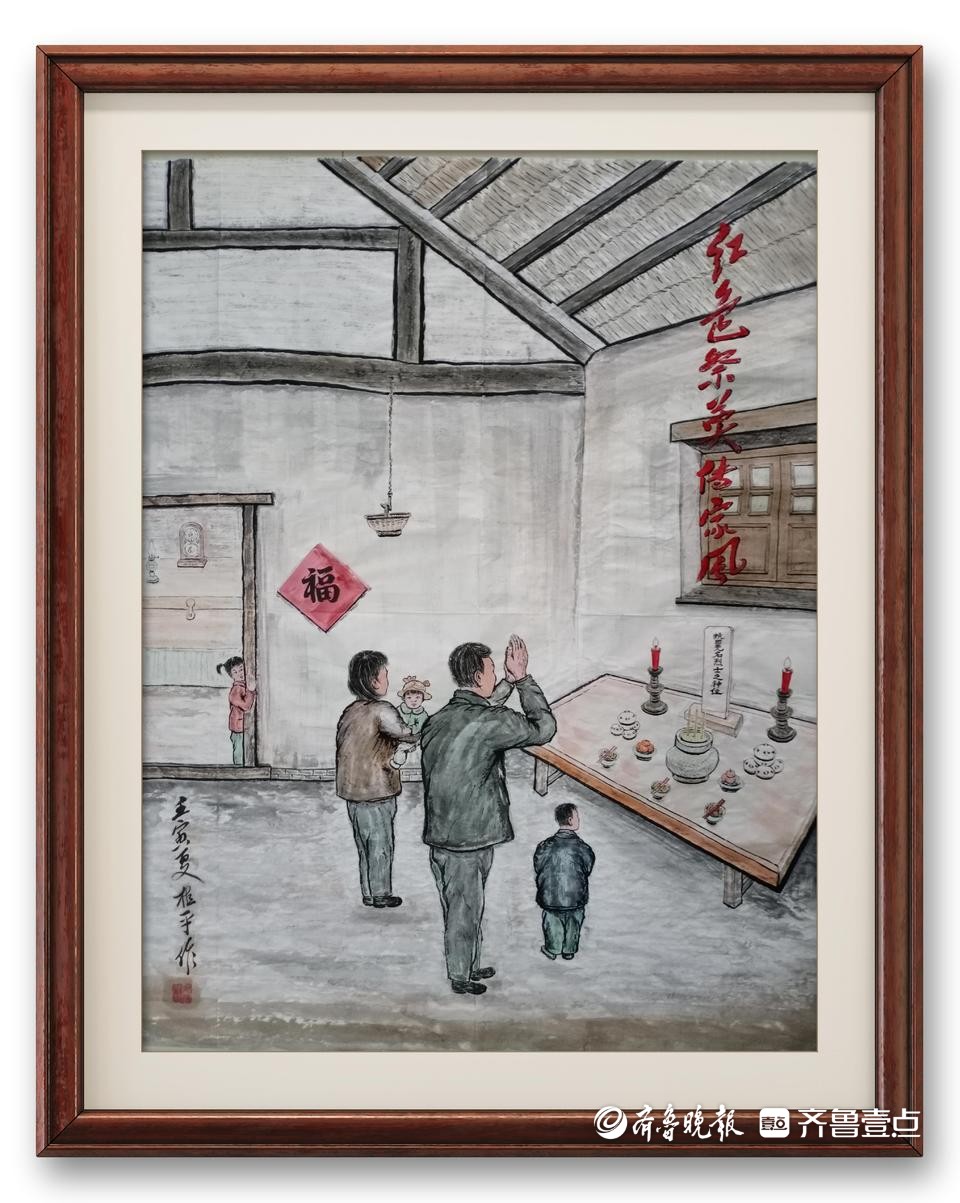

《红色祭奠传家风》,姜植平创作。

《红色祭奠传家风》,姜植平创作。

“爷爷说,烈士有了牌位,就能找到回家的路,英魂就不再孤单。”慕泉利的孙子慕贵福回忆说,爷爷去世时嘱咐父亲“一定要将祭奠烈士这件事一直做下去”,父亲就用了一辈子的时间去坚守去兑现,“他还带着我跟他一起祭拜,直到他去世。”

“慕泉利一家人憨厚朴实、善良本分,从不与人起争执,这辈子就在一件事上‘较真儿’,就是供奉烈士牌位。”慕泉欣说,“一个人做一件事可以坚持一年,也可以坚持十年,但是父子传承并坚持77年,这是很了不起的。”

慕泉欣说,他们被慕泉利一家的执着所打动,觉得这件事得传承下去。慕香布去世后,村里便将烈士牌位请进了村里的祠堂。“给烈士上香烧纸,就和给我们祖先上香烧纸一样。没有烈士当初的付出,就没有我们今天的幸福生活。”

丰仪店村逢年过节的第一碗饭菜先敬烈士。(张大琪 摄)

丰仪店村逢年过节的第一碗饭菜先敬烈士。(张大琪 摄)

“自1942年起,咱村祭奠无名烈士就没断过,已延续83年了。清明填土、正月十五送灯、春节供上饺子、大饽饽,村民们真真地把烈士当亲人。”慕泉欣说,1956年,53名抗日无名烈士迁葬黄县烈士陵园后,每年3月30日的战斗纪念日,村党支部便会组织村民,一起前往烈士陵园,举行集体祭奠仪式,为烈士们逐一敬献花束、祭扫墓碑。

2021年,在中国共产党建党一百周年之际,村里建成丰仪店战斗革命纪念馆,专门为53位抗日无名烈士设立了总牌位,方便更多人前来瞻仰、缅怀、祭奠。

丰仪店战斗革命纪念馆。(朱奎 摄)

丰仪店战斗革命纪念馆。(朱奎 摄)

无论是把烈士葬进祖坟,还是将烈士牌位请到家中供奉,抑或是将烈士英灵安放进祠堂、陵园。83年的时光里,丰仪店村民用最朴素的方式兑现着一个坚定的承诺:他们是为咱们死的,咱们得记着、守着、传着。

笔墨寄深情:

一张“全家福”的团聚

83年来,缠绕在几代丰仪店人心头的,还有一些无法释怀的念想:烈士长什么样?家在何处?牺牲时多大?

直到2021年,吉林省工艺美术大师、画家崔宁的到来,才渐渐地让这些念想有了形状。

几年前,崔宁从吉林省迁居龙口。偶然间,她听到丰仪店的红色故事,倍受感动,先后创作了《不朽的英灵》《血染丰仪店》两幅作品。在了解到丰仪店村父老乡亲的心愿后,她志愿承担起为53位无名烈士创作集体画像的任务,“我觉得烈士在等待着我用画笔‘唤醒’他们”。

然而,这些烈士生前没有照片,无名无姓,也不知他们亲属的相貌,更没有其他素材。创作集体画像,不仅要描绘出他们的样貌,还要各不相同,这对崔宁来说是个难题。

“每当我灵感枯竭时,我就去当时的战场追忆,走进烈士陵园,与烈士建立链接。我想象他们活着时的样子——可能在训练时互相打气,可能在给家里写信,可能满身伤痛却仍咬着牙冲锋在前……”一次次的“会面”,一场场的“对话”,让这些年轻的面孔在崔宁脑海里逐渐清晰起来。

然而,问题又来了。“是画他们的笑脸,还是展现严肃点的表情?”崔宁拿不定主意,便去村里和村民聊天。有村民说:“咱把烈士当亲人,当自家孩子,盼着他们好好的。”

听到这话,崔宁顿悟:要让他们笑,要朝气蓬勃,他们的生命应该定格在青春最美好的那一刻。

崔宁创作《青春祭》。(朱奎 摄)

崔宁创作《青春祭》。(朱奎 摄)

她怀着崇敬的心情,花费一年的时间,终于在2022年创作完成了《青春祭》。画面采用了纪念碑式的构图,凸显战士的英雄形象,同时也隐喻壮举像丰碑一样屹立于人们心中。

看到画作,村民们感慨不已,“多少年的念想,终于实现了”“这就是我想象中他们的样子”“看他们笑得多灿烂啊”……

2023年3月30日,肃穆的烈士陵园见证了一场旷古未有的“团圆”。当天,按照惯例,慕泉欣带领村民来到烈士陵园祭奠烈士,同时,还增添一项新议程——村民与53位抗日无名烈士的画像合影。慕泉欣回忆,“当时,有位叫万凤利的老人跟我说,照片洗出来后能不能让他签个名,他当时已经86岁了,身体不太好,担心自己今年来了明年就来不了,想留个念想。”

丰仪店村特殊的“全家福”。(张大琪 摄)

丰仪店村特殊的“全家福”。(张大琪 摄)

“听到这话我很感动,而且我觉得这个提议很好,于是在照片洗出来后,村民们逐一签上了自己的姓名。”慕泉欣说,这张迟到了80多年的“全家福”终于完成了。提起“全家福”这个名字,慕泉欣说,“有人说这个名字起得好,其实我们并没有经过缜密的思考,大家看到签过名的照片后,不约而同地就称呼其为‘全家福’了。”

村民在“全家福”上签名。(张大琪 摄)

村民在“全家福”上签名。(张大琪 摄)

拍摄这张“全家福”照片的人,是龙口市退休干部张大琪,他曾是一名新闻工作者,也是丰仪店村红色故事的挖掘者。大约3年前,张大琪开始关注和挖掘丰仪店村的红色故事。截至目前,他已经为丰仪店村拍摄了上万张照片,每一张都承载着独特的故事,“全家福”是他最得意的作品。

张大琪说,83年的守护,这53名抗日无名烈士早被村民视为自家人。和英雄们合影,是乡亲们多年的心愿。这张“全家福”,使丰仪店父老乡亲们与未曾谋面的“家人”,实现了跨越时空的感人团聚。

携手传承路:

小山村与抗战馆的双向奔赴

2024年8月底,这张特殊的“全家福”还走进了中国人民抗日战争纪念馆,自此,抗战馆和丰仪店开启了一段携手传承红色精神的“双向奔赴”之路。

2024年6月,中共烟台市委党史研究院到丰仪店村开展红色研学活动。中共烟台市委党史研究院院长李丕志回忆说,当时慕泉欣书记表达了全村人的心愿,就是把“全家福”捐给中国人民抗日战争纪念馆,但是他们没有渠道。

“听到这个心愿,我们觉得很感动。我说,我们跟抗战馆有联系,可以给你们牵线搭桥。”随后,李丕志和研究院的其他同事便着手联系这件事。

2024年8月30日,中共烟台市委党史研究院联合龙口市委党史研究中心、丰仪店村党支部和济南第一团“钢八连”官兵代表,赴北京向中国人民抗日战争纪念馆捐赠了这幅高1.85米、宽1.1米的“全家福”。

慕泉欣(左三)代表村民将“全家福”捐赠给中国人民抗日战争纪念馆。(张大琪 摄)

慕泉欣(左三)代表村民将“全家福”捐赠给中国人民抗日战争纪念馆。(张大琪 摄)

这张巨幅照片成为全国首个村级党组织与国家馆共创的文化符号,让丰仪店的红色故事被更多人知道,被更大范围地传播。

当时,中国人民抗日战争纪念馆党委书记、馆长罗存康接收了照片,向丰仪店村颁发了收藏证书后,感慨万千。他表示,“全家福”这个作品非常特殊、非常珍贵,一个村里的红色传承故事,能到中国人民抗日战争纪念馆里来展览,是很不容易的。

“我还有一个愿望,就是中国人民抗日战争纪念馆可以到那里举行巡展,把我们的抗战内容拿到丰仪店村展览。另外,我们还要把丰仪店村红色传承的故事拿到北京来展览。我们共同传承抗战精神。”罗存康向丰仪店村许下一份承诺。

2025年7月10日,这份承诺得以兑现,“烽火抗战——抗战时期的人民军队”专题展在丰仪店村隆重举行。

“烽火抗战——抗战时期的人民军队”专题展启动仪式。(于洋 摄)

“烽火抗战——抗战时期的人民军队”专题展启动仪式。(于洋 摄)

启动仪式上,慕泉欣致辞。“国家级的展览能落户到我们小山村,我们深感荣幸和自豪……”他手扶着话筒架,声音颤抖。再回忆起这场双向奔赴,慕泉欣说,“没想到,真的没想到,这些事儿搁一年前我想都不敢想。”

村民们在纪念抗战胜利80周年旗帜上签名留念。(于洋 摄)

村民们在纪念抗战胜利80周年旗帜上签名留念。(于洋 摄)

走进展厅,在丰仪店村抗战故事的展板前,慕泉欣望着照片里战士们的笑脸,又看看身边蹦跳的孩子——83年的守护,83年的牵挂,都默默藏在这些“没想到”里:没想到国家级展览真能来,没想到老乡们的念想能被看见,更没想到,他们用最朴素的真心,换来了最珍贵的回应。

慕泉欣深情地说:“胜利的时候,我们没有忘记你们。”

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论