封面新闻记者 姚瑞鹏

7月1日清晨六点半,成都郊区某封闭训练营,十岁的乐乐穿着湿透的运动衫,在教练催促下奋力奔跑。他身后,数十名年龄相仿的孩子也在奋力奔跑着,喘息声此起彼伏。国家卫生健康委面向公众发布的《体重管理指导原则(2024年版)》指出,有研究预测,如果得不到有效遏制,2030年我国成人超重肥胖率将达到70.5%,儿童超重肥胖率将达到31.8%。

近年来暑假儿童减重训练营成为不少家长的选择,此类减重训练营大都为封闭式管理,价格从千元到万元不等。不少家长期望孩子经过一个暑假的训练能有一个健康的体重,但从事体教工作的冉涛告诉记者,减重训练营通常会模糊保证是否减重成功,因为家庭饮食和作息模式与训练营有极大不同,在训练营结束后,有减重效果的孩子都会复胖。

暑假儿童减重营报名火热

从业者:训练营结束基本会复胖

近期记者发现,随着暑假临近,各类针对儿童、青少年的减肥训练营广告开始涌现,有的甚至承诺“签约减重”“月瘦20斤”。记者发现不少针对儿童青少年的减肥训练营主打“签约瘦身”“全封闭管理”。“我们机构推出的训练营两期都已经招满了,主要是8岁到18岁的孩子,而且男生居多,课程包含游泳、体操、动感单车等,主要是减重和塑形,最低套餐价格是5800元一期,最高套餐单人间住宿是16800元。”冉涛从成都体院毕业后一直从事未成年人体教工作,他主要负责减肥训练营的课程安排。据他介绍,“28天瘦15斤~20斤”“一周休息一天,技能学习又减重”,通常都是减肥训练营的主要卖点。

暑期未至,上海家长张莉已在多个减肥训练营中反复比较。她向记者介绍,她十一岁的女儿小雅,体重已接近70公斤。“体育课永远躲在树荫下,衣服总买不到合身的,孩子越来越沉默。”张莉的焦虑绝非孤例。这类通常为期两周至一个月的全封闭式训练营,凭借短期内显著的减重承诺,如磁石般吸引着众多家庭。

“一个月投入8800元,孩子减了8公斤,回来整个人挺拔了,也爱说话了。”张莉对去年效果记忆犹新。然而,当被问及后续维持情况,她语气略显无奈:“半年后课业一紧,运动停了,体重又悄悄回去了些。”这份纠结,折射出家长们对“速效药”的复杂期待——既渴望立竿见影地减重成果,更深切期盼孩子能就此拥抱运动、重拾自信。而随着全国多地如北京、云南等地将中考体育分值大幅提升至60分甚至100分,这份期待更添一层现实的升学压力。

“从我的经验看,从减重营结业的孩子回到正常生活基本上是会复重的,所以我们也不会承诺能持续减重。”冉涛称因为家庭饮食和作息模式与训练营有极大不同,有减重效果的孩子复胖是必然的。同时,这部分孩子和家长也成为他们重要的“二期”顾客,冉涛称每年暑假都会遇到几位熟悉的面孔。

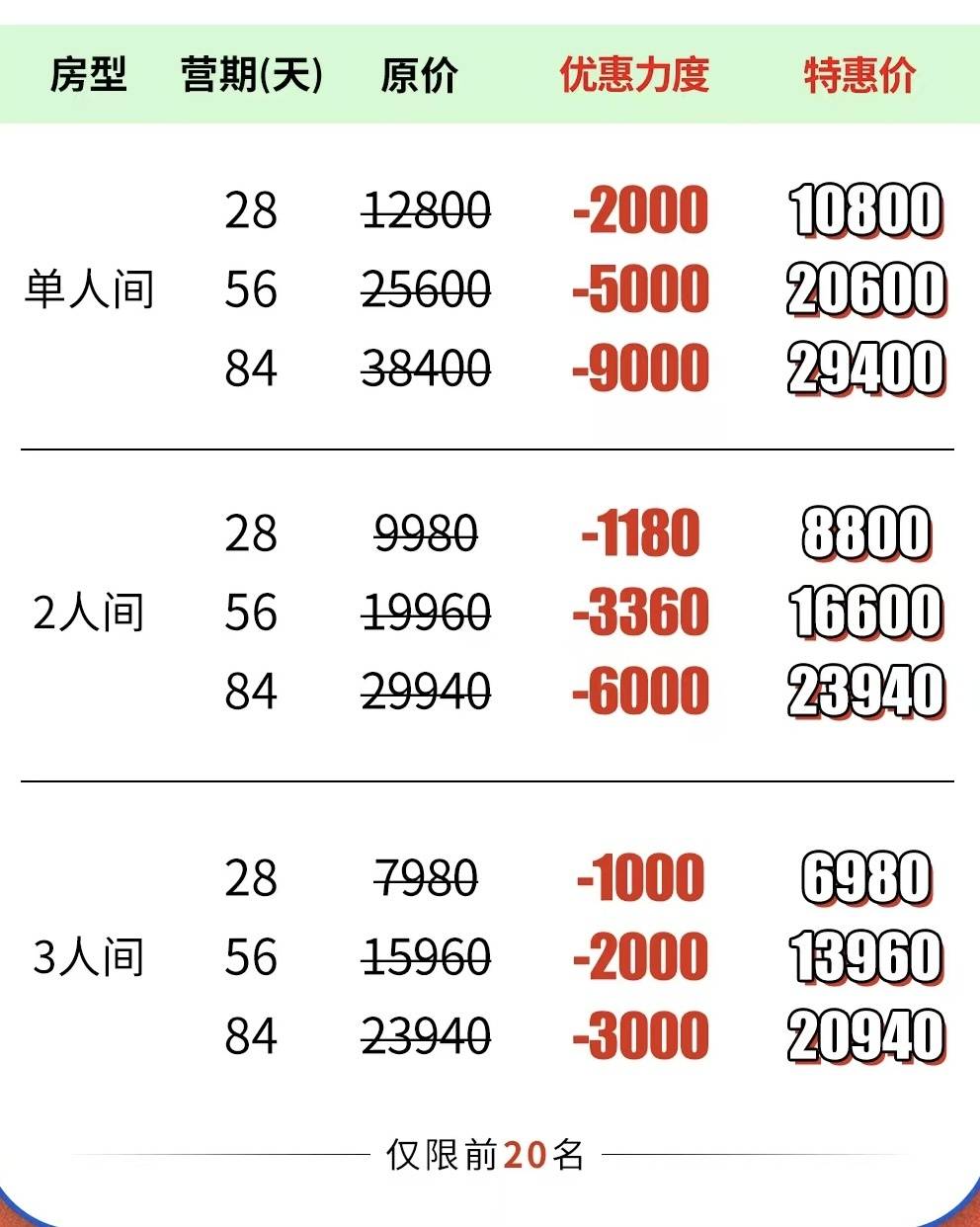

(某机构收费标准)

监管盲区与科学性质疑

“很多老师短期培训后就上岗”

虽然在行业勃兴,但是在冉涛看来暗礁已经隐现。冉涛坦言,体教入行门槛之低令人忧虑。“不少营地的教练团队构成复杂,有退役运动员、体校学生,甚至健身爱好者短期培训后就上岗。”冉涛称,在他了解的其他训练营中,训练强度设定有时缺乏严谨的生理评估:“曾见过教练为提高‘效果’,在最后几天突击加大训练量,拉伸时孩子哭成一片。”

监管的模糊地带更令人忧心,当问及训练营资质时,多位从业者表示多以“体育培训”或“夏令营”名义注册,实际运营内容远超范围。一旦孩子在营内发生运动损伤或健康意外,责任认定常陷入扯皮困境。“孩子膝盖受伤,营地推说是旧伤复发,合同里健康风险条款语焉不详,维权无门。”一位广州的网友在社交平台上分享了自己的维权经历。

更核心的争议在于减重方式的科学性,医学专家反复警示,儿童处于生长发育关键期,骤然进行高强度运动与严苛饮食控制存在风险。上海某三甲医院儿科内分泌主任医师陈敏指出:“健康的减重应是循序渐进、重在习惯培养。有些训练营追求短期数字下降,可能导致营养不良或代谢紊乱,得不偿失。”

(社交平台上的相关咨询)

“掉秤”模式逐渐被淘汰

“体能提升+健康管理”成为新赛道

面对质疑与市场需求的升级,行业自身也在寻求蜕变。冉涛称近年来,随着市场监管和行业标准的不断提升,行业内单纯以“掉秤”为卖点的模式也逐渐被淘汰,“体能提升+健康管理”的综合服务成为新赛道。

“针对青少年和幼儿减重,必须要和家庭联动,制定长期的合理规划。”冉涛表示,自己将开始尝试制作学员定制成长手册,入营时详细的体测报告、营养师开具的个性化膳食指导、每日运动及饮食记录、离营后定期线上跟踪建议等。“我们目标不是让孩子离开时轻多少斤,而是帮他们找到适合自己的健康生活方式,并让家长掌握方法。”冉涛表示,行业内还需要引入专业体适能评估设备,取代了以往仅关注体重的单一标准。

教育部《义务教育体育与健康课程标准》强化了对学生健康行为与生活方式的要求,多地明确将BMI纳入学生体质健康评价体系。这些信号,正驱动着减肥训练营从“短期救急”向“长期健康伙伴”的角色艰难转身。这种转型,同时也是国家政策与社会需求共振的必然。最后冉涛表示,家长更应该注意,孩子健康问题不能一股脑丢给减重训练营,整个家庭拥有健康生态才是关键。

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论