原标题:“非遗”融入课间 田间劳动实践

广州市绿翠现代实验学校学生在大课间学习非遗项目龙形拳。 学校供图

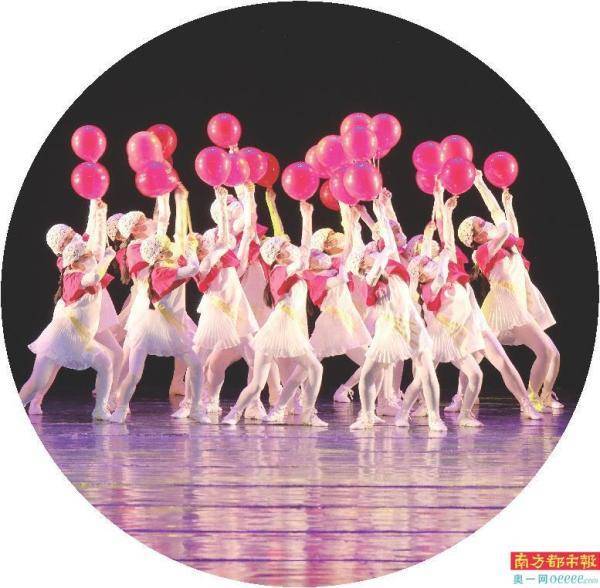

广州市海珠区实验小学舞蹈队获广东省第七届中小学生艺术展演舞蹈类小学甲组一等奖。 学校供图

新开办4所公办中小学校(区),新增超万个优质学位;小学100%实现午休“平躺睡”;将“非遗”融入各类学科教育中;全区100%的学校开设人工智能课程;全区100%中小学配齐专职心理教师……海珠教育将“培养什么人,怎么培养人,为谁培养人”作为中小学教育工作的出发点和最终落脚点,并围绕这一目标开展各项教育活动,通过各类教育活动促进学生能力提高与素养提升,努力构建高质量发展的“五育并举”育人体系,全面促进海珠教育的高质量发展。

2023年12月28日,广州教育高质量发展“五育并举”深调研第四站走进广州市海珠区教育局,名校校长、专家学者、媒体代表共聚一堂,交流探讨海珠如何打造“公平卓越的适性教育”的教育服务体系。

“非遗”融入各类学科教育中 全区100%配齐专职心理教师

“五年来,海珠区坚持学校教育、家庭教育、社会教育协同育人,构建‘五育并举’的工作体系,在‘树人有道、润物无声’的教育实践中扎实推动全区德育体育卫生美育科技劳动教育工作。”在座谈会上,海珠区教育局党组成员、副局长翦文辉介绍了海珠区“五育并举”的情况。

翦文辉介绍道,海珠区以课堂教学为抓手,依托互联网、人工智能等新一代信息技术,培养学生的认知能力,促进思维发展,激发创新意识,提高学生的智育水平。与此同时,海珠加强和改进学校体育美育劳动教育工作,为学生个性发展、全面提高综合素质提供保障条件。

海珠区在培养学生体魄上“下功夫”,通过开设篮球、足球、乒乓球、武术、击剑、啦啦操等体育特色课程,强健学生体魄;把洪拳、醒狮等非遗特色元素融入早操、大课间、体育节、兴趣社团活动之中,构建起“课程+活动”体育育人体系;创新性地与区文广旅体局合作,组织区、市级校园体育赛事,有效扩充校园体育竞赛平台。

此外,海珠美育名片更亮眼。海珠美育坚持面向人人,建立课程体系定制化、参与主体多元化的非遗美育模式。全区所有学校均开设特色托管或社团活动,并将非遗传承内容渗入美育工作,还有机融入非遗元素于体育、劳动等各类学科教育过程中,切实提升学生审美和人文素养。

海珠区还因地制宜开展劳动教育,围绕“一核两翼三位”发展模式,建立专兼职相结合的劳动教育教师队伍,并确立海珠湿地、海珠区文化馆、海珠区工艺美术职业学校、一方乐田作为海珠区劳动教育实践基地,组织学生深入工厂、田间、高新企业、科研院所等体验现代科技条件下的劳动实践新形态;成立区科技劳动学校联盟,开展各类区级科技比赛,免费开放“小海豚科普馆”、科普长廊用于公益服务,积极推行“馆校合作”并多次组织全区科学教师开展教学研究,推动海珠中小学劳动教育与科技教育的高质量融合发展。

值得关注的是,海珠区持续健全心育工作机制。据介绍,海珠区100%中小学配齐专职心理教师、全体教师100%取得心理健康教育C证、专职心理教师100%取得心理健康教育B证,学校100%建好心理辅导室。此外,还与多所医院共建海珠区中小学生心理危机个案转介“绿色通道”,“会同区委政法委、团区委推动建立区青少年心理健康服务协会及实施“青春不烦恼”海珠区民生实事项目。”

学校分享

广州市绿翠现代实验学校

集体锻炼培养共性发展

特色课程培养学生爱好

“我们在保证学生学业发展的情况下,彰显和发展学生的共性和个性特长。”广州市绿翠现代实验学校校长叶仕斌介绍道,学校通过“五育融合”,培养学生成为终身运动者、责任承担者、问题解决者和优雅生活者。

叶仕斌认为,德智体美劳全面培养不等于是培养“全才”和“专才”,而是针对学生共性和个性进行五育素养的融合,让学生在各方面得到不断的发展和进步。为此,该校既在日常集体锻炼中培养学生共性发展,也开设各类课程培养学生的个性爱好与特长。

该校坚持“以体育德、以体健体、以体创美、以体景致”。叶仕斌说,学生在大课间学习非遗项目龙形拳,学校还将其设置成日常运动。除了共性培养,还根据不同年龄段开设轮滑、田径、篮球、桥牌、跆拳道等特色体育课程,让学生在学校也能培养个性特长。

此外,该校还有围棋、国画、陶艺、乐团、航模、木工等美育特色课程,在课程中培养学生对美的兴趣、美的感觉、美的审视。叶仕斌举例说,每年初三学生准备参加中考前,初一初二学生在木工课上就会做写满祝福语的手工灯笼,送给初三的师兄师姐,为他们加油打气,初三学生会回信表示感谢,一来一回让学生从中学会祝福和感恩。

该校还非常重视劳动教育,引导学生从家里小事做起,积极参与劳动,在劳动里面体验收获、体验成功。

广州市海珠区实验小学

“12+1”沉浸式体育课程

学生每学期都能学习一项体育项目

广州市海珠区实验小学书记、校长陈健介绍,为建设持续高质量发展的名优学校,我校坚持从顶层设计、队伍建设、课程供给、家校社协同来构建“五育并举、全面融合”的育人体系。

围绕“主动发展”理念和育人目标,学校构建“1+3”课程体系,建构起科学、多元、开放、融合的课程生态链,涵盖德育、艺术、文学、技能、体育等领域,为学生个性发展提供自由空间和搭建展示的舞台。据了解,“1”是指国家及地方课程校本化实施,“3”是指具有学校特色的三阶校本课程,即“必修”“选修”“社团”校本课程。从塑品、博学和创思三部分着手,建构并开设3个系列十多个奠基型校本必修课程;有机整合各学科内容,为学生提供高、中、低三个学段近60门拓展型校本选修课程;开设70多门高质量特色社团探究型课程,形成个性化、开放性、多样性、综合性的校本课程体系。

陈健介绍道,我校积极响应“双减”政策,每周共设置三节语、数、英作业指导课,让学生在校内完成功课,作业时长得到有效控制。为构建家校社协同育人体系,我校每年每班都会提供1到2门家长课程,让家长参与到学科课程和特色课程中,并通过家长评选激励学校课程内容改进,促进学校课程水平高质量发展。

在老师安排方面,学校与附近的体校美院合作,共建“院校融合”,课程设置上采取“1+1”(专业老师1人加学校老师助教1人)的模式,由校内老师负责组织教学,专业老师给予学生教学指导,助力拓宽体育后备人才培养选拔渠道,向国家输送更多高水平优秀人才。

“我们学校有‘12+1’沉浸式体育课程,这在整个广州乃至全国应该是很少见的。”陈健介绍,小学六年一共12个学期,学校在每个学期都为学生安排学习一项体育项目。另外,游泳作为“+1”项目,全校学生都要学。不仅如此,我校的课程从2022年起,由原来的“4+2”(上午4节、下午2节,每节课40分钟)转为“5+3”(上午5节、下午3节,每节课30分钟),陈健说:“不改变课程时间的前提下,让每周五节体育课的安排有了可能。”

总策划:戎明昌 刘江涛

策划:王卫国 李阳

统筹:尹来 程安 游曼妮

采写:南都记者 叶斯茗 孙小鹏 实习生黎梦诗

摄影(除署名外):南都记者 钟锐钧

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论