乌鲁木齐晚报全媒体记者王畅彤

“大将筹边尚未还,湖湘子弟满天山;新栽杨柳三千里,引得春风度玉关。”这首左宗棠同乡及幕僚杨昌浚所作的《恭颂左公西征甘棠》,在文学史上可以说是晚清以来流传最广的名句之一,高度赞扬了左宗棠收复新疆的丰功伟绩。

10月11日,位于水磨沟风景区水塔山的一炮成功爱国主义教育基地,高十米的汉白玉左宗棠像在广场正中巍然矗立,于阳光照耀下熠熠生辉。

水磨沟风景区讲解员努丽亚·麦麦提伊敏,正在给慕名前来的游人讲解这段历史。

位于水磨沟风景区一炮成功广场的汉白玉左宗棠像。记者王畅彤摄

位于水磨沟风景区一炮成功广场的汉白玉左宗棠像。记者王畅彤摄

抬棺进军炮声隆

“任天下之至重,处天下之至难”

左宗棠出生于1812年,是我国晚清政治家、军事家、民族英雄,他与新疆的历史发展有着千丝万缕的联系。

连日来,我们与新疆社会科学院历史研究院、乌鲁木齐市博物馆、水磨沟风景区专家学者一起,于一炮成功广场瞻仰左公塑像;穿梭药材库巷寻访苍髯老者;在市博物馆复原的左文襄公祠追忆历史印记——

努丽亚·麦麦提伊敏介绍,19世纪60年代,中亚浩罕国军事头目阿古柏率兵侵占新疆大部分地区,激起新疆各族人民反抗。1875年5月,清政府命左宗棠为钦差大臣,督办新疆军务。1876年8月,左宗棠部将刘锦棠首先收复古牧地(今米东区),扫清乌鲁木齐外围,随后陆续收复乌鲁木齐和玛纳斯等地。

乌鲁木齐市博物馆内还原的乌鲁木齐老字号街景。记者王畅彤摄

乌鲁木齐市博物馆内还原的乌鲁木齐老字号街景。记者王畅彤摄

在收复新疆大部后,伊犁地区成为清政府和沙俄关注的焦点,1880年5月的一天,已经68岁的左宗棠离开肃州(今酒泉市)抬棺进军,誓死收复新疆。

左宗棠的行动震慑了沙俄。经过艰难谈判,中俄双方于1881年签订《中俄改定条约》,伊犁最终回到祖国的怀抱。

“清政府内忧外患、物资短缺、路途遥远......当时左宗棠收复新疆非常艰难,两江总督刘坤一在给左宗棠的信中直言,收复新疆是‘任天下之至重,处天下之至难’。”市博物馆(市革命历史纪念地管理中心)副馆长李黎介绍,当时清政府内部发生激烈争论,即使万般艰险,左宗棠如孤勇者般挺身而出,力陈放弃新疆是自挫国威的短视行为,助长列强嚣张气焰,必将遗患长远。他陈述“重新疆者所以保蒙古,保蒙古者所以卫京师”的利害关系,使清政府由此定下了“海防”与“塞防”并重的战略。

乌鲁木齐市图书馆地方文献室资料《左宗棠传》第六章《收复新疆》第二节中,有一段这样的记载:左宗棠上疏:“欲收伊犁,必先克乌鲁木齐......精择出关之将,不在先索伊犁,而在急取乌鲁木齐(此处乌鲁木齐表述意为区域)。”

由此可见,乌鲁木齐地区在政治、军事等领域的重要地位以及左宗棠对外国侵略者的强硬态度。

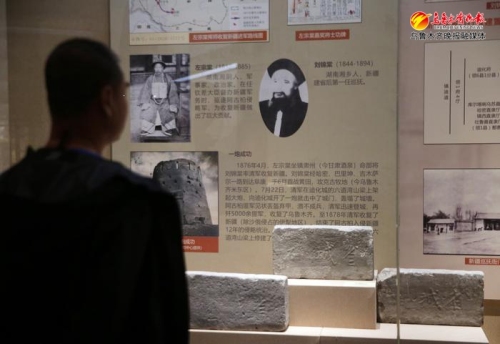

乌鲁木齐市博物馆内,一位游客在观看左宗棠收复新疆的相关历史展陈。记者王畅彤摄

乌鲁木齐市博物馆内,一位游客在观看左宗棠收复新疆的相关历史展陈。记者王畅彤摄

《清史稿》记载,新疆收复后,1884年11月,清政府在新疆地区建省,取名“新疆”,意为“故土新归”,省城定在迪化(今乌鲁木齐)。

至此,乌鲁木齐作为新疆政治、经济、文化中心地位确立。

“一炮成功小区”和“成功桥”

以志英烈誉传后人

一炮成功广场既是乌鲁木齐新十景之一,也是自治区、乌鲁木齐市爱国主义教育基地。在左宗棠雕像不远处有一座炮台建筑,不过此炮台并非当时清军所建。

位于水磨沟风景区的一炮成功广场旁重建的炮台建筑。记者王畅彤摄

位于水磨沟风景区的一炮成功广场旁重建的炮台建筑。记者王畅彤摄

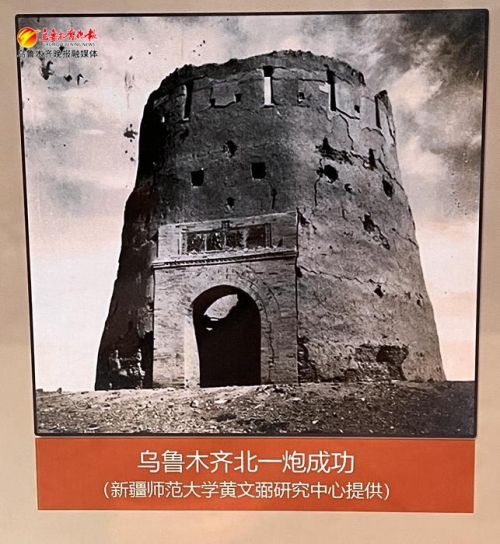

努丽亚·麦麦提伊敏介绍,根据《重建“一炮成功”志》记载,1876年4月,左宗棠坐镇肃州(今甘肃酒泉)命部将刘锦棠率清军收复新疆。刘锦棠经哈密、巴里坤、吉木萨尔一路到达阜康,于6月首战黄田,攻克古牧地(今乌鲁售木齐米东区)。7月22日,清军在迪化城的六道湾山梁上架起大炮,向迪化城开炮,一炮就击中了城门,轰塌了城墙。阿古柏匪军见状丢盔弃甲、溃不成兵,清军迅速登城,再歼5000余匪军,收复了乌鲁木齐。

为纪念收复乌鲁木齐之战的胜利,军民在六道湾山梁上修建了一座炮台,取名“一炮成功”。

新疆师范大学黄文弼研究中心为我们提供了一张拍摄于上世纪的老照片,照片里的炮台,就是这一历史事件的见证。

乌鲁木齐市博物馆内展陈的一炮成功炮台资料图片。记者王畅彤摄

乌鲁木齐市博物馆内展陈的一炮成功炮台资料图片。记者王畅彤摄

据考证,1876年7月22日清军架设大炮的所在地应为现北门药材库巷附近。

现如今这里已经成为居民区,周边有两处特别的地方讲述着曾经的故事——“一炮成功小区”和“成功桥”。

“我小时候,家里老人讲,当年刘将军就在这架炮,一炮轰开了北门,匪军望风而逃,侵略者都是纸老虎。”今年79岁的市民胡军华谈起这段故事讲得绘声绘色,自豪之情溢于言表。他说,那是座圆形碉堡式建筑,门楣镶嵌有一块石雕楷书“一炮成功”四字。

现在的一炮成功小区内也有一处炮台建筑,为现代仿造以示纪念,炮台旁置有健身设施,不时有居民于此休闲锻炼,颇有铸剑为犁的意思。

位于北门药材库巷的一炮成功小区内建设的“炮台”建筑。记者王畅彤摄

位于北门药材库巷的一炮成功小区内建设的“炮台”建筑。记者王畅彤摄

历经风雨,炮台倒塌,为纪念各族军民团结一心,共同抵御外敌,维护祖国统一的光辉历程,中共水磨沟区委员会、水磨沟区人民政府于2001年在水磨沟风景区改址重建了“一炮成功”广场以志英烈,誉传后人。

现如今的“一炮成功”广场面向游客开放参观,成为受到周边居民及游客青睐的知名景点。

新疆棉、左公柳、左文襄公祠

传颂左宗棠的丰功伟绩

在寻访过程中,我们发现很多新疆的老人都喜欢把柳树叫“左公柳”,据记载左宗棠晚年任陕甘总督,非常重视植树。西征军队自兰州至酒泉再到哈密一路之上广植柳树,民间至今流传着左宗棠亲命官兵植树的故事。而且这里面还有另一位与新疆有关的名臣的故事。

乌鲁木齐市博物馆内左宗棠收复新疆相关历史展陈。记者王畅彤摄

乌鲁木齐市博物馆内左宗棠收复新疆相关历史展陈。记者王畅彤摄

据《左宗棠传》记载,1850年1月3日,返乡乘船经过长沙的林则徐,与久已闻名而素未谋面的左宗棠相见,二人在岳麓山下、湘江水畔,放怀畅谈天下大事。

在这场被称为“湘江夜话”的会面中, 左宗棠道:“新疆地广人稀,而只设将军府,此乃朝廷制度一大弊端,宜早置行省,行郡县制,加大内地向西域移民,大办屯垦,广植桑麻,兴修水利,修建驿道,使新疆与内地臂指相连,方可稳固。”

同年11月,林则徐知道自己时日无多,抱病向朝廷上了最后一份奏折。奏折中,林则徐正式向朝廷新帝咸丰皇帝举荐了左宗棠。在奏折中林则徐称左宗棠为“绝世奇才”“非凡之才”“可堪大任”。写完奏折不久,11月22日,一代民族英雄,晚清一代名臣林则徐走完了他为国为民的一生,长眠于福州金狮山麓。

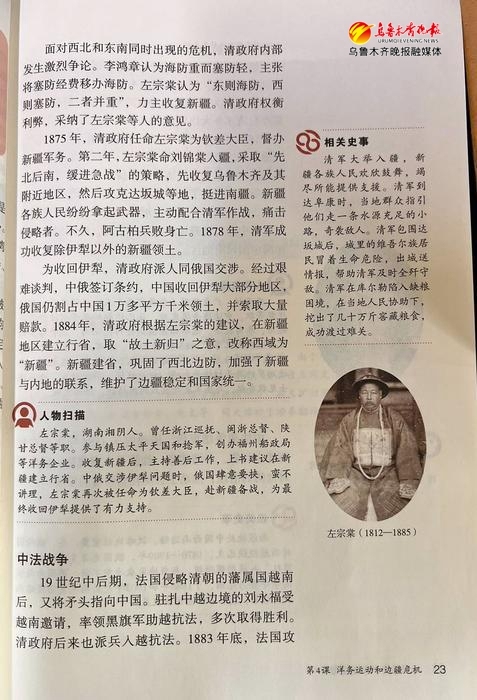

中学历史课本中《左宗棠收复新疆》相关内容。记者王畅彤摄

中学历史课本中《左宗棠收复新疆》相关内容。记者王畅彤摄

长期从事清代新疆历史与文化研究的新疆社会科学院历史研究院副研究员苏奎俊介绍,历史的车轮向前,左宗棠收复新疆时,在新疆兴办屯田、兴修水利、广泛植树、大力发展农业生产,因地制宜鼓励种棉,刊发《种棉十要》《棉书》等农业书籍。这对新疆日后成为我国最大、世界重要的棉花产区产生了深远影响。

同时,左宗棠大力发展新疆文化教育,刊发《千字文》《三字经》等启蒙读物,在经济、政治、文化等领域让新疆面貌焕然一新,较战前有了明显长进。

特别是广泛的植树造林,让新疆的自然环境有了一定改善。说到西北边陲地区的环境,唐代诗人王之涣曾有诗云:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”

而左宗棠收复新疆后,同乡及幕僚杨昌浚所作的《恭颂左公西征甘棠》与之相呼应: “大将筹边尚未还,湖湘子弟满天山;新栽杨柳三千里,引得春风度玉关。”

新疆建省的次年,左宗棠劳瘁病逝,享年七十有四,时为1885年7月。

1887年,左宗棠逝世2年后,人们在现在的东风路天山百货大楼后修建了左文襄公祠(左公祠),以褒扬左宗棠讨伐阿古柏侵略军、坚决主张收回伊犁、坚决主张在新疆建省的功绩。

乌鲁木齐市博物馆内还原的左文襄公祠。记者王畅彤摄

乌鲁木齐市博物馆内还原的左文襄公祠。记者王畅彤摄

据《乌鲁木齐市志》记载,左文襄公祠门两侧有新疆首任巡抚刘锦棠亲自撰写的楹联:“开荒肥莽榛,公规厥治,我竟厥成,百度秉遗模,抚今兹疆土人民,犹想见元戎经略;大名垂宇宙,乐纛非荣,圭裳非跚,九边崇祀事,愿终古日月河岳,长护持丞相祠堂。”

为了让更多人了解左宗棠的历史故事,市博物馆在馆内还原了左文襄公祠的场景,供后人瞻仰。

继续阅读

写给《寻城“畅”访》栏目左宗棠专题报道

( 新疆社会科学院历史研究院副研究员 苏奎俊)

新疆社会科学院历史研究院副研究员苏奎俊。受访者提供

新疆社会科学院历史研究院副研究员苏奎俊。受访者提供

1812年11月10日,左宗棠出生于湖南湘阴县。他是收复新疆的民族英雄,也是洋务运动的先驱,更是新疆建省的奠基者。左宗堂在新疆历史上更是留下了浓重的一笔。

左宗棠诞辰211周年之际,作为新疆人,能够参与到《寻城“畅”访》栏目左宗棠专题报道让我深感责任在肩,我们更不能忘记左宗棠为新疆的发展和稳定所作出的突出贡献。

1865年1月,中亚浩罕国军官阿古柏入侵新疆;3月,乌鲁木齐出现以妥明为首的地方割据势力;1871年,沙俄武装强占伊犁;1874年,日本入侵台湾。在这种内忧外患局势下,清廷内部爆发“海防”“塞防”之争。李鸿章等认为两者“力难兼顾”,主张放弃塞防,将“停撤之饷,即匀作海防之饷”。左宗棠力排众议,指出西北“自撤藩篱,则我退寸而寇进尺”,尤其招致英、俄渗透。1875年5月,63岁的左宗棠被任命为钦差大臣,督办新疆军务。1876年4月,左宗棠坐镇肃州(今甘肃酒泉),指挥西征军收复新疆。8月,西征军夜袭乌鲁木齐地区的黄田,开始收复新疆战役,继而攻克古牧地(今米东区)、乌鲁木齐。11月,西征军收复玛纳斯等地,北疆平定。1877年4月,西征军挥师南下,先后攻克达坂城、吐鲁番等地。 1878年1月占和阗(今和田),收复除伊犁地区外的新疆全部领土。

左宗棠收复新疆行动之所以成功,因为他实行了正确的战略指导。他的战略指导可概括为八个字,即“先北后南、缓进急战”。这是左宗棠审时度势,客观分析敌我形势,以及新疆特殊的地理、气候等因素而制定的指导方针。 之所以“先北后南”,一是考虑南路是阿古柏主力屯驻之地,而北路主要由白彦虎、马人得等投靠阿古柏的陕甘回民残部驻守,力量较弱,易于突破。二是从地理上讲,乌鲁木齐为新疆总要之地,占领乌鲁木齐,可以形成以北制南的有利态势。三是出兵北疆,有利于阻止伊犁俄军东窥。之所以“缓进”,是因为陕甘和新疆地区粮食匮乏,转运困难,不及时解决粮食采运问题,便无法持续作战。另一方面,也是为了不受严寒、酷暑天气的影响。之所以“急战”,则要抓住战机,速战速决,避免形成旷日持久的消耗战。实践证明,左宗棠的战略指导方针是非常正确的。

在收复新疆和治理新疆的过程中,积极安置难民、开展屯田、兴修水利、推广蚕桑、振兴畜牧、筹建铁厂、整顿币制等措施,对当时新疆的经济社会发展产生了重大影响。

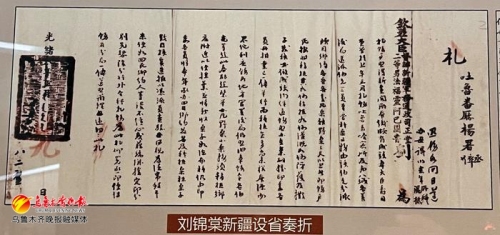

收复新疆后,新疆的行政体制变革也就提上议事日程,而左宗棠、龚自珍、刘锦棠等封疆大吏对新疆的改革甚是关心,提出了诸多新疆建省的方案,而左宗堂更是数次上奏清廷,陈述新疆建省的必要性与可能性,左宗棠“为新疆画久安治之策,纾朝廷西顾之忧,则设行省、改郡县,事有不容已者”。 左宗棠建省所持的理由:(1)改设行省有可治之民;(2)改设行省可奠定长治久安的基础;(3)改设行省可节省军饷。他的这一主张,适应了当时新疆社会经济发展的要求,得到了其继任者刘锦棠的赞同和支持。使得新疆建省工作得以顺利完成。

1884年11月19日(光绪十年十月初二),清朝政府发布上谕:“授刘锦棠为甘肃新疆巡抚,仍以钦差大臣督办新疆事宜”;“以甘肃布政使魏光焘为甘肃新疆布政使”,这标志着新疆省的正式设立。左宗棠为新疆改设行省,及长治久安立下了汗马功劳。

我们纪念和缅怀左宗棠,就是要大力传承和弘扬左公以天下兴亡为己任、炽热赤诚的爱国主义精神。要大力传承和弘扬左公革故鼎新、奋发图强的自强意志。左宗棠的一生,怀抱救国救民的理想抱负,追逐着“我能自强,则英、俄如我何?”的梦想。

如何让更多后人了解发生在新疆大地的历史?是我们一直思考的问题,乌鲁木齐晚报社(乌鲁木齐晚报集团)开办《寻城“畅”访》栏目为我们提供了新的思考。本期我们与记者同志共同寻访城市,将左宗棠收复新疆的历程及新疆建省的过程在新闻报道中再展现。我们只有将这项工作做得更好、更完美!才能聊以慰藉!

让我们铭记这位为国家统一和领土完整做出杰出贡献的民族英雄吧!

本期历史顾问:苏奎俊 李黎

参考文献:《清史稿》《乌鲁木齐市志》《左宗棠传》《乌鲁木齐历史文化陈列》《重建“一炮成功”志》

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论