齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 孙远明 杜鸿浩

单位办公桌上,放了一本《潘多拉的影》,这是访谈山东散文学会会长丁建元时,丁老师所赠。拿到时是新书,如今已经起了边角,记不清翻过几次。每每打开,便觉进入了另一个独立的世界,这是丁建元用散文构建的“画中世界”,里面充满了丁老师对美学、哲学以及对人、对社会万象的思考。

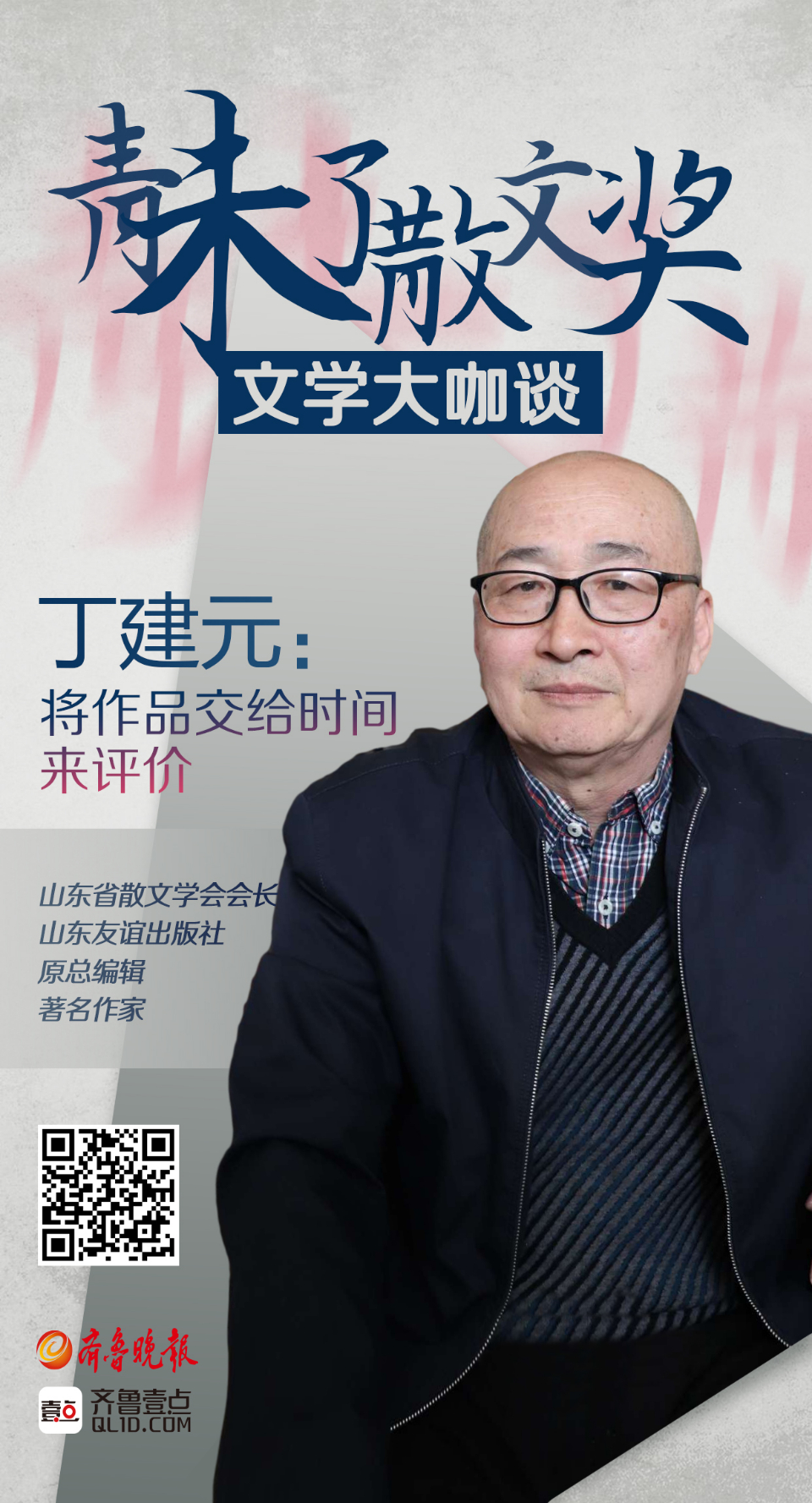

对丁建元的访谈,是在轻松愉快中度过。文学可以乱炖、散文也可百花齐放、文学要以人为本,写作者眼里既要有望远镜也要有显微镜……丁建元将自己的经历、创作心得、人生智慧与我们分享,很多话听后让人眼前一亮。

以“文学票友”自居

丁建元生于日照涛雒农村,童年对他走上文学道路影响很大。在丁建元的回忆里,故乡的村前是一座美丽的青山,村后是一条宁静的河流,儿时的他常常去田野里玩耍。上小学二年级时,丁建元学了一首儿歌《我们的田野》,因为对于大自然和故乡的热爱,这首歌在他的心里埋下了文学的种子。

很多作家文学起步时,会把故乡作为题材,丁建元也不例外,故乡的风土人情很自然地在他的笔下流露出来。1985年,29岁的丁建元写了一篇千字散文《泥哨》,获得文坛关注。2019年,该文被中国作协收入《新中国70年文学丛书·散文卷》。《泥哨》写得是丁建元自己,也是所有出身农村的有志青年的喻体和象征,在那个年代,每一位从农村走出来的年轻人,他的命运都像一枚泥哨,本是一块卑贱的黄泥,但他渴望发出自己的声音。但是,这块想发声的黄泥,必须经过揉搓和拍打,要成型、风干,还要放到火里烧,才可能成功。

回看丁建元的文学路,虽然走走停停,但他成为作家或许是个“必然”。读初中时,丁建元的作文就被老师拿去在高中课堂念,老师鼓励他多读书,渐渐地他便喜欢上了写作。大学在山师中文系就读时,丁建元就利用业余时间写作。进入出版社后,丁建元的工作时间被编稿出版工作充斥,只能下班回家后才能看会儿书写点儿文字。

“对于写作,我是业余中的业余。”丁建元常以“文学票友”自居,用他的话说,有时间了,就上去嚎一嗓子,没时间了,就跳下台来,永远难成主角。丁建元的很多作品都是80年代初期发表的,也就是在他30岁左右时。他利用业余时间写作,大量各类书籍的知识储备,让他的境界、关怀的事物、下笔的力道和着眼点都超出了很多作家。

转向油画解读纯属偶然

一个写散文的作家怎么后期转到读画上去了?这是很多读者看完丁建元简介后的疑问。其实,这个转变纯属偶然。

丁建元40岁时,在出版社教育编辑室工作,教育图书每年发稿量大,任务重、时间紧,常常要盯着文字很久。有段时间,丁建元看书看稿眼睛很吃力,他突然意识到,自己花眼了。

“当时的心情没法形容,我回家没法再读自己喜欢的书了,怎么办?”访谈中,丁建元笑着说,但当时的慌张和难受无以言表。“我当时在办公室一抬头,突然看到挂历上陈逸飞的油画,转念一想,读不了书,我可以读画啊。”柳暗花明,从此,丁建元便爱上了看画。

看得画越多,丁建元对油画越来越好奇。在他看来,油画不是静止的,而是动态的,画里的内容十分丰富,他开始尝试着把自己的理解以片段的形式写下来。“读画心得”写多了,丁建元便觉得自己进入了一个新的世界。

“一些名画,不单单有技巧,而且还包含着非常深刻的思想,包含着非常丰富的文化。”丁建元萌生了一个想法,用散文写油画,他开始大量的阅读相关资料,还去国外考察。

用散文写油画,不是丁建元的首创,朱自清先生就曾写过一篇《月朦胧,鸟朦胧,帘卷海棠红》。但是,近十年来一直钻研油画,还将“读画散文”写成书,书还成了许多院校美术论文写作的参考书,后获齐鲁文学奖,影响海外的,丁建元是仅此一个。

从《色之魅》(即再版《读画记》),到《潘多拉的影》,丁建元将自己对社会、人生、宇宙的独特联想和感悟,通过油画,创造了一个具有独立意义的思想文化空间。目前,丁建元的第三本解读油画散文集已经被香港三联书店拿走,估计年底就会出版。

回想“散文解读油画”这条路,丁建元打趣着说:我是把散文和油画送上了婚床,它兼顾了艺术、美学和文学。

将作品写成“乱炖”

乱炖,是东北的一道名菜,是将豆角、鲤鱼、鲫鱼、豆腐皮儿、猪肉、土豆、等等依次入锅炖,吃起来很香。没想到,丁建元的散文写作,也力求“乱炖”。读他的作品,常常会感觉一段像散文,一段像评论,另一段又像小说……

在丁建元的理解中,文学本身是多维的,具有丰富性。“一个作家不可能全方位的关照生活,但是,至少在文章当中,你要努力做到多个方位,写出来的作品才有张力、有弹性。”丁建元拿故乡写作举了一个例子。

年少时,可以写故乡的山水草木,但若是有了几十年的阅历再写这些东西就显得很牵强。这时候的写作,应把故乡的文化、人情,现在、过去甚至未来都写进去,全方位、多方面下手,这就是在取材上的乱炖。再有,散文是感性和理性的结合,有时会将描写、抒情、议论等等全部纳入,这是写作手法上的乱炖。现在,丁建元又在想,小说、剧本、简史,甚至诗歌等等可不可以乱炖?当然,这对作家的要求很高,这些文体他都得得心应手。

对于下一步的规划,丁建元说,他要跟着感觉走,主路仍是解读油画。他给自己设了一个前提,一定要有新的见解、有创新意识,不然,重复以前就没意思了。退休后的晚年生活,丁建元想过得有趣一些、丰富一些,他常常感到时间的紧迫性。虽然有秋冬季节才写作的“怪癖”,但他一直没有停笔,每天的日记是必须要写的。晚年生活,丁建元还想写小说,写评论,写纪实性的文字……总之,不会停下来。

浅谈散文创作“鸡汤论”

在丁建元的理解中,散文写作要以人为本,文以载道。

“世界是什么?世是人世,界是边界。人是最重要的。”丁建元提出,文学是人学,文学是写人性,文学要关注人本身,关注土地,关注生活在这块土地上的人,关注人的复杂性。文学创作应该弘扬正义、弘扬善,歌颂生命、拥抱生命、热爱生命,同时对所有奴役生命、残杀生命要发出自己的声音来。

在文学之路上,丁建元每一部作品的落脚点无不在人,而对“文载人道”的坚持和坚守,也赋予他的作品以独特的风格和魅力。

在丁建元的散文解读油画的作品《读画记》推荐语中,北京师范大学教授张清华写道,隽永的文字,泉涌的诗思,深远的意境,跌宕的文气……北京大学教授王岳川称赞他的思考,是对世界深度、人性深度、艺术深度的测量。

一篇散文,怎样才算好?丁建元认为,当下社会是一个宽容的社会,它允许多元,散文写作也可以“百花齐放”,一篇好的散文是很难有一个统一的标准。

在丁建元看来,散文就像歌曲,有的人喜欢美声,有的人喜欢流行,还有的喜欢民族唱法,每个人的阅历、追求、个性、学识都不同,散文创作也可以不同。“有人说鸡汤散文不好,但有的人就喜欢喝鸡汤,人有时候就需要喝点鸡汤,只要它的内容健康,喝了后对人成长有益,怎么不可以?”丁建元笑谈。

当然,对于好散文还是有一个大体的要求。丁建元继续谈他的“鸡汤论”,“鸡汤”一定要鲜美,也就是散文创作一定要看艺术性是不是完美。

100年后,你的书还会有人读吗?丁建元说,要把好散文的标准交给时间,“我们现在仍读苏轼,这就是写得好,这个标准就是时间给的,而不是你我说写得好,它就好。”

写作者眼里有望远镜,也得有显微镜

丁建元的作品,辨识性很高。而对于一个作家来说,如何写作才能使作品具有辨识性?丁建元提出,写作者要具有观察力,眼里既要有望远镜,也得有显微镜。通俗些说,即别人看不到的,你看到了,大家都看到了,你看到视野之外的东西,司空见惯里边,往往永远包含着新鲜。

丁建元还提出,写作要找准自己的兴奋点和兴趣点,硬写是很难出佳作的,也生出不了灵感。“你让城市的人,去写乡村,他很难写进骨子里,你让乡村的人去写,他就写得很生动,因为这些事他都经历过,有东西可写。”丁建元说。

而对于写作经验之说,丁建元表示,对后来人有用的,永远是教训;经验之谈,永远是别人的经验,自己还是要摸索自己的道路。“文学是一个自我摸索的过程,是一个不断体验自己、要求自己、超越自己的过程。”丁建元说,自古以来,时代一直在变化,但不变的是人一生的各个阶段,这是永恒的。在人生的各个阶段,我们每个人所经历的事、周边发生的事都不一样,写出的东西也不一样。丁建元建议,年轻作家们要从自身出发,走自己的路,写出有自己特点的作品。

今年,丁建元已经65岁了。退休的晚年生活,没有安逸,有的仍是忙碌和奔波。日常,除了写作,他还一直心系散文季的活动。一个是为了自己的文学梦,一个是为了山东散文的发展。

今年4月10日,由丁建元策划发起的中国“日照”散文季已经举办到第三届,全国11省市几十位作家、评论家齐聚日照,采访采风,观点碰撞,书写日照故事、书写山东故事、书写中国故事。丁建元作为山东散文学会的会长,也去了,一直陪同。

在采风途中,有作家说,“丁会长,您这个散文季办得真好。”我朝声音传出的地方看去,丁建元背着双手,笑着,眼睛里闪着光。我想,他应该看到了未来山东散文创作的发展,看到了新生力量的不断涌现、壮大……

作家简介:

丁建元,1956年生,山东省日照市人,1977年考入山东师范大学中文系,1981年开始发表作品,1984年调入明天出版社做编辑工作,后任山东友谊出版社副总编辑、总编辑,编审。业余时间坚持文学创作,发表过中短篇小说,后以散文创作为主。发表了大量散文,作品收入近百种选集,出版散文集八部。1989年,著名散文评论家佘树森教授在《北京大学学报》撰文,重点评价丁建元的作品。1998年,丁建元提出,文以载道,载的是人道,文学创作要以人为本。近年,探索以散文解读东西方油画,力求把散文写成“乱炖”,出版文集《色之魅》,成为许多院校美术论文写作的参考书,后获齐鲁文学奖。2007年,北京大学、北京外国语大学学生会推荐217种名著,本书归于艺术类。2013年,中国人民大学出版社再版此书,以《读画记》面世,影响远及海外。2014年,北京三联出版社推出其解读油画新著《潘多拉的影》。

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论